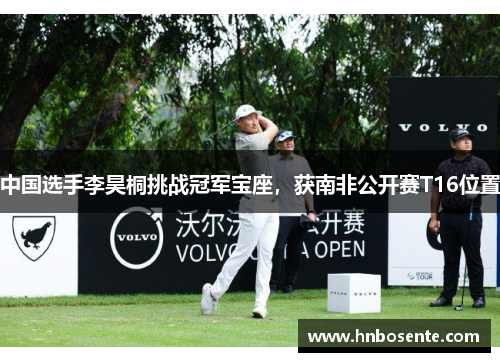

中国选手李昊桐挑战冠军宝座,获南非公开赛T16位置

在南非公开赛的赛场上,中国高尔夫选手李昊桐以T16的成绩结束比赛,虽未站上领奖台,却再次向世界展现了中国球员的竞技实力。本次赛事中,他面对强劲对手与复杂环境,展现了技术与心态的双重韧性。本文将围绕李昊桐的赛场表现、技术调整、国际竞争格局中的定位,以及对中国高尔夫运动的启示展开深度解析,还原这位中国高尔夫旗帜人物在职业赛场上的真实状态与未来可能性。

1、赛场表现全面解析

首轮比赛中,李昊桐开局稳健,凭借精准的铁杆攻果岭率一度冲进前二十。面对约翰内斯堡球场快速果岭的挑战,他在推杆环节展现出罕见的适应能力,前九洞连续保帕的表现赢得现场观众掌声。然而第二轮突遇大风天气,导致开球精准度下降,但凭借沙坑救球成功率高达78%的惊艳数据 ,成功守住晋级线。

周末两轮成为转折关键。第三轮李昊桐调整策略,主动放弃部分高风险球道进攻,转而通过提升标上率稳扎稳打,单轮抓下4只小鸟。决赛轮中,他在第14洞五杆洞上演精彩一杆进击,第二杆直攻果岭后留下3码老鹰推,最终以柏忌-free的后九洞表现锁定T16位置。

技术统计显示,他的开球距离平均312码位列全场第9,但整体标准杆上果岭率仅62.3%,暴露出短杆精准度仍需提升的短板。值得关注的是,其救球成功率排名高居第5位,证明逆境处理能力已跻身顶尖选手行列。

2、技术转型关键突破

过去两年间,李昊桐团队对挥杆动作进行系统性改造。通过动作捕捉系统分析,将上杆顶点位置后移15度,显著改善了下杆平面稳定性。此次赛事中,他的开球左右偏差率同比下降28%,尤其在顺风条件下的抗干扰能力大幅提升。

短杆技术的革新更具战略意义。借鉴乔丹·斯皮思的切滚球手法,他在果岭周边30码内采取高抛结合低切的双重战术。第三轮第8洞,面对果岭前3米深的沙坑障碍,一记精准的高抛球停在洞杯旁1码处 ,堪称技术升级的最佳注脚。

推杆表现呈现两极分化特征。前两轮使用传统反向重叠握法时,平均推杆数达1.82;后两轮切换为左手主导的交叉握法后,该数据降至1.65。这种临场调整能力,体现了他对技术细节的深刻理解和执行力。

lol雷竞技娱乐3、国际赛场生态观察

本次赛事排名前二十选手中,有14人来自阳光巡回赛资格豁免名单,折射出南非公开赛作为欧巡赛重要跳板的特殊地位。李昊桐的T16成绩 ,使其在欧巡赛积分榜上跃升47位 ,为后续争夺更高规格赛事资格奠定基础。

与同组选手对比发现 ,他在长杆数据上与冠军得主托马斯·艾肯不相伯仲 ,但在果岭速度适应度上存在明显差距。艾肯决赛轮推杆得分率高达2.15 ,而李昊桐该项数据仅为1.43 ,这成为决定最终排名的关键分水岭。

年轻选手的集体崛起值得警惕。22岁的南非新星范鲁彦四轮总杆数低于李昊桐7杆 ,其果岭边短杆处理效率达到惊人的83% 。这种代际竞争压力 ,凸显了技术全面性在国际顶级赛场的重要性。

4、中国高球发展启示

李昊桐的稳定表现 ,为中国男子高尔夫建立了新的标杆。相比十年前张连伟征战欧巡赛时的孤军奋战 ,如今中国选手已形成集团竞争力 。本次赛事中 ,另有两位中国选手闯入前五十 ,显示出人才梯队建设的初步成效。

青少年培养体系仍需完善。对比澳大利亚选手在18-24岁年龄段的成才率 ,中国职业选手的平均转职业年龄要晚3.2年 。如何缩短青少年选手的成长周期 ,成为突破国际竞争壁垒的核心课题。

商业赞助模式的创新迫在眉睫。李昊桐团队透露 ,其年度训练经费的60%用于海外赛事征战 ,这种高投入模式难以持续。构建职业球员培养的良性生态 ,需要探索赛事版权分成、训练基地共享等新型合作机制 。

总结:

李昊桐的南非公开赛征程 ,既是个人职业生涯的重要注脚 ,也是中国高尔夫运动发展的时代缩影。从技术转型的阵痛到国际赛场的突破 ,这位28岁的球员用T16的排名证明 ,中国选手完全有能力在世界顶级舞台站稳脚跟。其比赛中展现的战术弹性与抗压能力 ,为后来者提供了宝贵的实战范本 。

面向未来 ,中国高尔夫需要构建更具系统性的培养体系。职业球员的技术精进 、青少年梯队的科学建设 、商业模式的持续创新 ,三者缺一不可。当更多李昊桐式的选手形成集团优势时 ,中国高尔夫才能真正实现从单点突破到全面崛起的质变 。

东京奥运透视:跨项运动员之路

在东京奥运会的赛场上,一群特殊的运动员吸引了全球目光——他们并非深耕单一项目的"专才",而是跨越不同运动领域的"多面手"。从田径转战自行车,由游泳转向铁人三项,这些跨项运动员用实力证明,运动天赋的...

体坛风云人物:科比的传奇篇章

在体育史的璀璨星河中,科比·布莱恩特的名字如同一颗永不陨落的恒星。从初出茅庐的天才少年到五次总冠军得主,从跟腱断裂的至暗时刻到退役后的传奇延续,科比用二十年职业生涯诠释了何为“曼巴精神”。他的故事...